農業保険制度のあらまし

農業は、その生産過程において自然条件に大きく左右される産業です。農業経営は、この自然条件に依存しており、風水害や干害、冷害など、不可抗力の災害による損害を受けやすい環境下にあります。

制度発足以来70年以上にわたり、こうした農業災害対策の基幹的制度として機能してきた農業災害補償法は、平成30年4月1日、農業保険法と改められ、新たなスタートを切りました。各品目別の農業共済制度に加え、新たに「農業経営全体を対象としたセーフティネット」として、価格低下などを含めた農業収入の減少を総合的に補てんする収入保険制度が加わりました。

両制度を担うNOSAI団体では、不慮の事故や価格低下などにより受けた損失を、国と農家のみなさんの拠出に基づく保険の仕組みにより補てんします。

農業共済事業(制度)の特徴

- 事業実施が農業保険法で義務づけられています。

- 掛金は国がおおむね50%の負担をしています(建物共済、農機具共済は対象外です)。

- 損害防止事業が展開されています。

個人別の掛金料率の設定

全事業(建物共済、農機具共済を除く)で個人別の危険段階別共済掛金率が導入されました。これにより、被害の少ない(共済金の受け取りが少ない)農業者は、掛金率が下がり、被害の多い(共済金の受け取りが多い)農業者は、掛金率が上がります。

- 危険段階区分は毎年判定

適用する危険段階区分は、直近20年間(家畜共済は直近10年間)の損害率により毎年判定します。

※損害率=共済金/共済掛金 - 41段階に区分されます

危険段階区分「0」を中心に上下20区分ずつ(20から-20まで)の41段階に区分されます。

(家畜共済は上下10区分ずつの合計21区分) - 被害(共済金の受け取り)がなければ、危険段階区分が下がります

危険段階区分の数字が小さいほど掛金率が低く、大きいほど高くなります。

(共済金の受け取りの有無で損害率の平均に変動がある場合でも、危険段階区分が変わらないことがあります。)

農業共済制度のしくみ

農業共済制度は、農家のみなさんと国が「掛金」を出し合い、災害が発生した時に共済金をお支払いする仕組みになっています。また、大災害にも対応するため、下図のようにそれぞれの段階で危険分散をはかっています(建物共済、農機具共済は除く)。

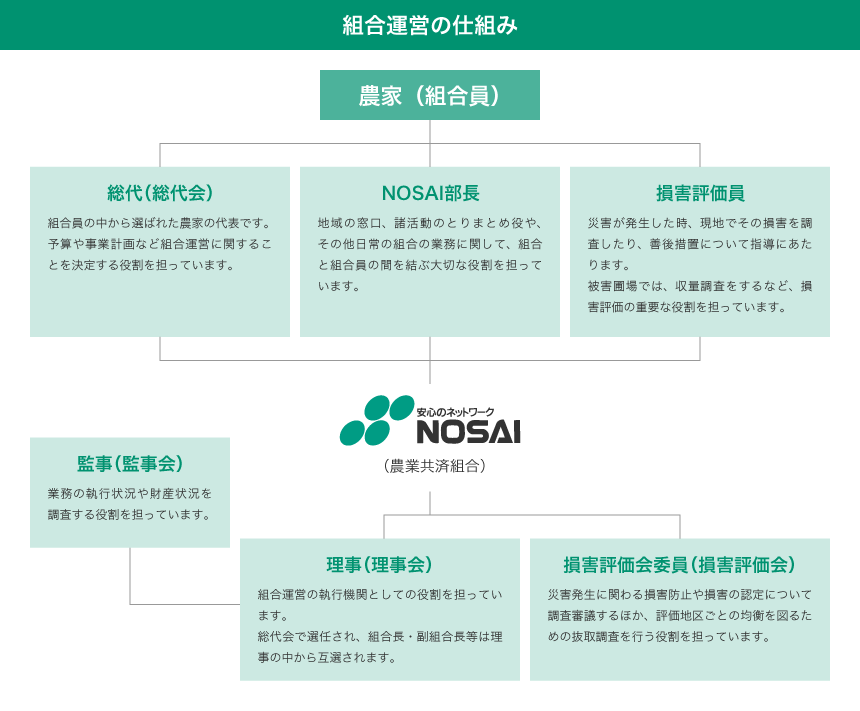

NOSAIは、多くの人たちの協力で運営されています

NOSAIの運営は、総代、NOSAI部長、損害評価員など、多くの農家のみなさんに協力をいただいています。また、掛金の国庫負担、事務費の補助などは、国民一人ひとりの大切な税金からまかなわれているものです。いわばNOSAIは、国全体が協力して運営しているといえます。

「未来へつなぐ」サポート運動

農業・農村における多様な動きが進む各地域の特性を踏まえた加入推進を通じて、農業経営の基幹的なセーフティネットとしての農業保険を、農業の生産現場により深く浸透し、農業資産及び生活資産を総合的に補償するため、NOSAIの役職員はこれまで以上に農家に出向き、各々の経営・生活実態に即した最適な加入プランを提案し、運動目標の達成に取り組んでいきます。

運動の目標

「安心をすべての農家に届けよう」

運動の期間

令和5年4月からの5年間

運動の推進課題

総合性・地域性を踏まえた農業保険の加入推進

- 収入保険・農業共済共通の加入推進

- 収入保険の加入推進

- 農業共済の加入推進

- 加入推進に係る行政及び関係団体との連携

人材育成と役職員の資質向上

事業運営基盤の強化

- 組合の運営基盤の強化

- 家畜診療所の運営基盤強化

- 組織体制の整備

- NOSAI部長等基礎組織構成員との連携強化等

- コンプライアンスの体制の一層の強化

広報・広聴活動の強化

- 広報戦略の確立と実践

- 農業者との信頼関係を構築する広報活動の実践

NOSAIの広報活動

NOSAIでは、地域に寄り添った事業を展開するために、情報の提供だけではなく、農家のみなさんとの情報交換や交流を深めながら、さまざまな広報活動を行っています。

情報満載、「農業共済新聞」の発行

毎週水曜日にお届けする週刊紙で、農政の動きや営農情報のほか、県内各地の情報も掲載しています。

組合広報紙の発行

農家とNOSAIを結ぶ情報紙として定期的に発行しており、NOSAIからの情報をお届けするほか、管内の農家のみなさんも数多くご登場いただいています。